中国科大新策略:催化剂抗烧结重大突破

时间:2025-03-21 13:45:20 147浏览 收藏

中国科学技术大学曾杰教授团队突破催化剂易烧结失活难题,研制出新型“纳米岛”结构催化剂,相关成果发表在《自然∙材料》期刊。该催化剂通过在载体和金属纳米颗粒间嵌入均匀分布的小尺寸金属氧化物团簇,有效锚定纳米颗粒,抑制颗粒迁移和Ostwald熟化,显著提升抗烧结能力。以Ru/LaOx-SiO2催化剂为例,在800°C高温下稳定运行超过400小时,保持1.4nm的纳米颗粒尺寸,为解决多种催化反应中的烧结失活问题提供了新思路。 这项研究为甲烷干重整等反应的高效催化提供了重要保障,具有重要的应用价值。

中国科学技术大学曾杰教授团队在抗烧结催化剂研究领域取得突破性进展,成功研制出一种新型“纳米岛”结构催化剂,有效解决了甲烷干重整反应中催化剂易烧结失活的难题。这项研究成果已于3月10日发表在《自然∙材料》(Nature Materials)期刊上,题为“Ultrafine metal nanoparticles isolated on oxide nano-islands as exceptional sintering-resistant catalysts”。

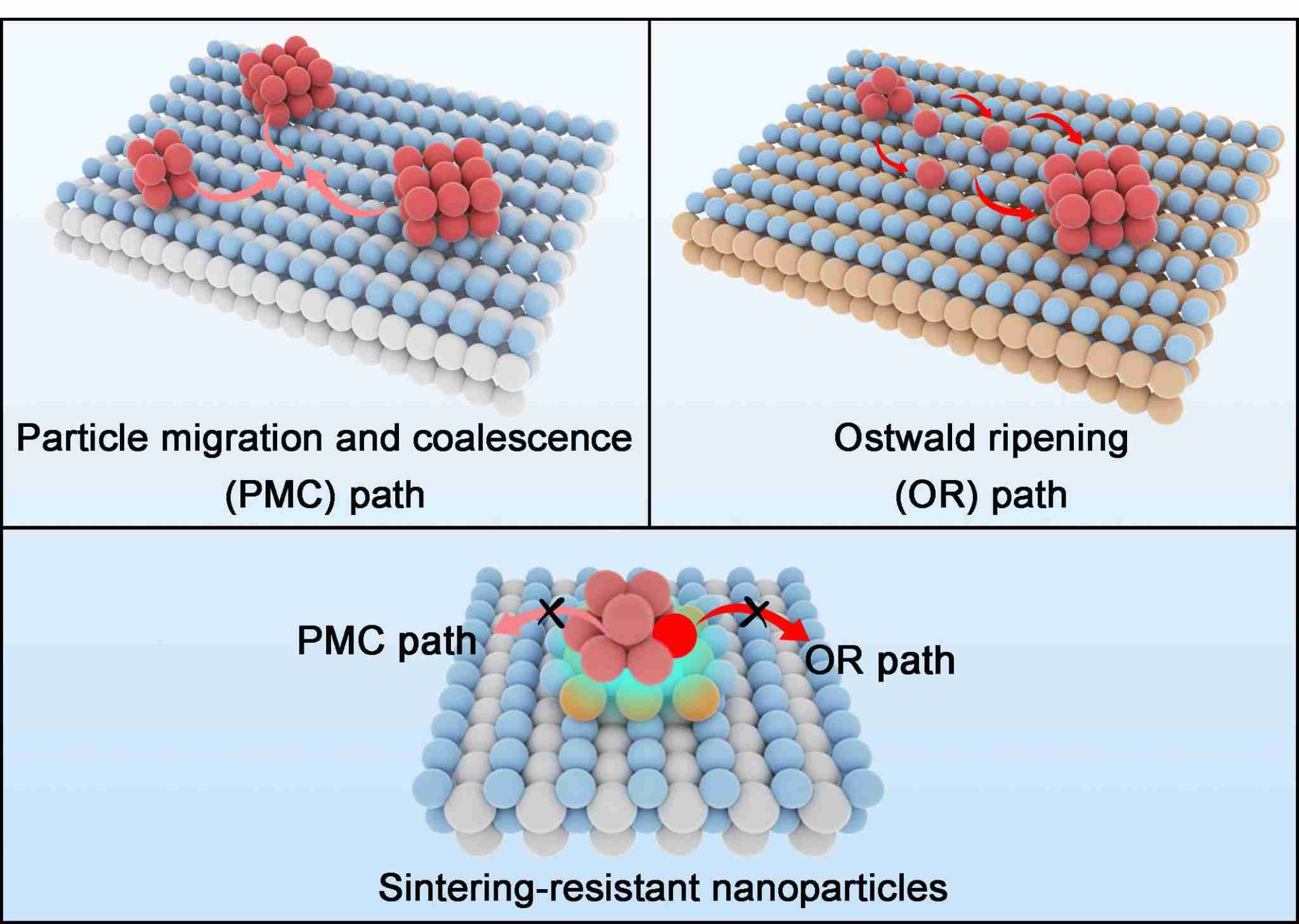

针对催化剂烧结失活这一瓶颈问题,研究团队深入研究烧结机理,创新性地设计了“纳米岛”结构催化剂。该结构在催化剂载体和金属纳米颗粒之间,嵌入均匀分布的小尺寸金属氧化物团簇,这些团簇如同一个个“岛屿”,从而有效地锚定纳米颗粒,防止其烧结。这种独特的结构设计同时抑制了两种主要的烧结途径:颗粒整体迁移(PMC)和Ostwald熟化(OR),显著提升了超细金属纳米颗粒的抗烧结能力(图1)。

图1. 纳米岛结构催化剂抗烧结机制示意图

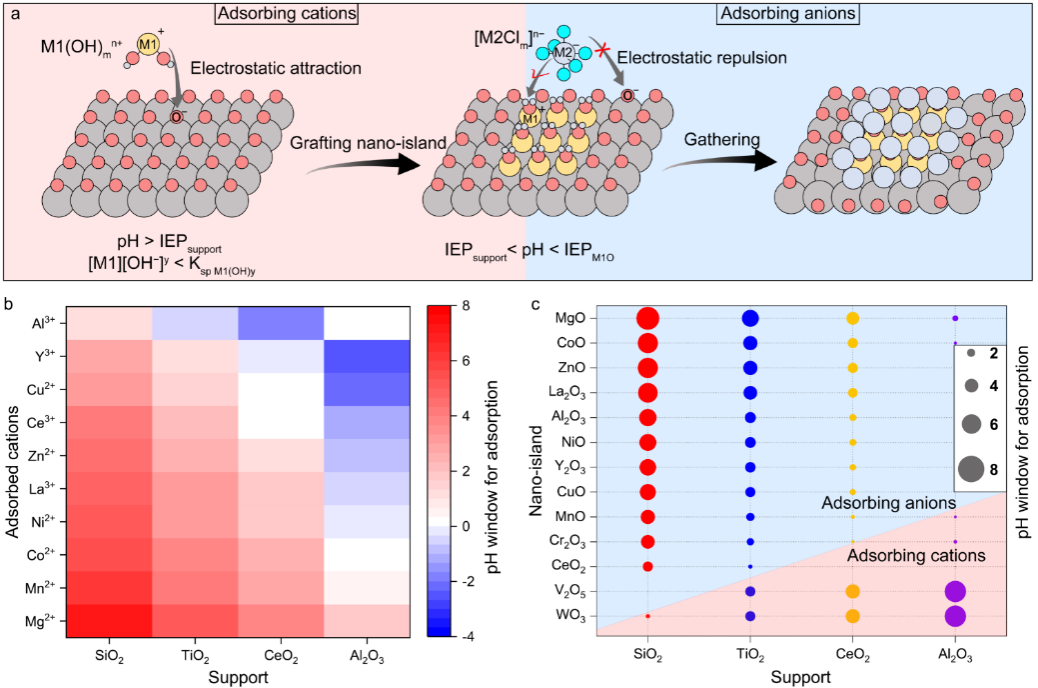

为了构建这种新型催化剂,研究人员巧妙地利用了电性匹配原理,通过载体与纳米岛间的电性差异,实现了金属颗粒在纳米岛上的精准定位。 他们首先在氧化物和载体之间建立强吸附作用,再通过高温受控团聚,获得小尺寸、高密度氧化物纳米岛。随后,利用溶剂蒸发技术,使金属离子富集在纳米岛周围,最后经高温氢气处理还原,最终得到被牢固锚定在纳米岛上的超细金属纳米颗粒。 该团队构建了一个涵盖多种常见催化剂载体、氧化物纳米岛和活性金属的合成库(图2)。

图2. 纳米岛结构催化剂合成库

在众多合成方案中,SiO2负载的LaOx纳米岛对Ru纳米颗粒的稳定性最为显著。 研究人员将Ru/LaOx-SiO2催化剂应用于甲烷干重整反应(该反应在温室气体资源化利用方面具有巨大潜力)的极端条件下测试其抗烧结性能。结果显示,在800°C、高气体流速下,该催化剂实现了超过400小时的稳定催化转化,且反应后Ru纳米颗粒尺寸仍维持在1.4nm,有效克服了高温、还原性气氛导致的催化剂失活问题。相比之下,传统的Ru/SiO2催化剂则表现出明显的失活现象,Ru纳米颗粒烧结至40nm。 这项研究为解决多种催化反应中的烧结失活难题提供了新的思路和有效的解决方案。

该研究得到了国家自然科学基金委、中国科学院、科技部和中国科协等机构的资助。中国科学技术大学曾杰教授和严涵特任副研究员为论文的通讯作者;博士研究生周涛、电子科技大学李旭研究员和中国科学技术大学赵建康特任副研究员为共同第一作者。

到这里,我们也就讲完了《中国科大新策略:催化剂抗烧结重大突破》的内容了。个人认为,基础知识的学习和巩固,是为了更好的将其运用到项目中,欢迎关注golang学习网公众号,带你了解更多关于催化剂,纳米岛,抗烧结,甲烷干重整,Ru/LaOx-SiO2的知识点!

-

501 收藏

-

501 收藏

-

501 收藏

-

501 收藏

-

501 收藏

-

276 收藏

-

171 收藏

-

118 收藏

-

339 收藏

-

403 收藏

-

147 收藏

-

468 收藏

-

263 收藏

-

424 收藏

-

488 收藏

-

347 收藏

-

175 收藏

-

- 前端进阶之JavaScript设计模式

- 设计模式是开发人员在软件开发过程中面临一般问题时的解决方案,代表了最佳的实践。本课程的主打内容包括JS常见设计模式以及具体应用场景,打造一站式知识长龙服务,适合有JS基础的同学学习。

- 立即学习 543次学习

-

- GO语言核心编程课程

- 本课程采用真实案例,全面具体可落地,从理论到实践,一步一步将GO核心编程技术、编程思想、底层实现融会贯通,使学习者贴近时代脉搏,做IT互联网时代的弄潮儿。

- 立即学习 516次学习

-

- 简单聊聊mysql8与网络通信

- 如有问题加微信:Le-studyg;在课程中,我们将首先介绍MySQL8的新特性,包括性能优化、安全增强、新数据类型等,帮助学生快速熟悉MySQL8的最新功能。接着,我们将深入解析MySQL的网络通信机制,包括协议、连接管理、数据传输等,让

- 立即学习 500次学习

-

- JavaScript正则表达式基础与实战

- 在任何一门编程语言中,正则表达式,都是一项重要的知识,它提供了高效的字符串匹配与捕获机制,可以极大的简化程序设计。

- 立即学习 487次学习

-

- 从零制作响应式网站—Grid布局

- 本系列教程将展示从零制作一个假想的网络科技公司官网,分为导航,轮播,关于我们,成功案例,服务流程,团队介绍,数据部分,公司动态,底部信息等内容区块。网站整体采用CSSGrid布局,支持响应式,有流畅过渡和展现动画。

- 立即学习 485次学习