同济大学团队研究成果登《应用物理评论》,揭秘法布里-珀罗束缚态

时间:2025-04-12 09:19:03 108浏览 收藏

IT行业相对于一般传统行业,发展更新速度更快,一旦停止了学习,很快就会被行业所淘汰。所以我们需要踏踏实实的不断学习,精进自己的技术,尤其是初学者。今天golang学习网给大家整理了《同济大学团队法布里-珀罗束缚态研究成果登《应用物理评论》》,聊聊,我们一起来看看吧!

同济大学团队突破性地实现了对法布里-珀罗连续域束缚态(FP-BICs)共振的定向操控,研究成果发表在《应用物理评论》期刊。该研究揭示了FP-BICs共振特性与器件结构参数间的关键联系,为其在光学领域的应用奠定了坚实基础。

连续域束缚态(BICs)因其理论上无限大的品质因子(Q因子),有望在超表面领域实现极端场增强效应。然而,对称保护BICs的应用受限于其难以被远场激发。而FP-BICs作为另一类BICs,其Q因子演化规律尚不明确,阻碍了其发展。

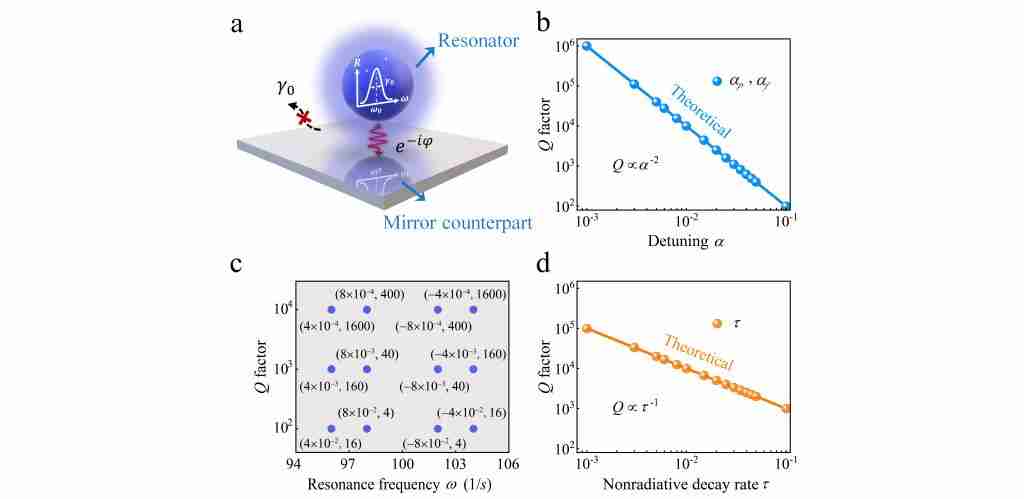

图1. FP-BICs理论模型及Q因子演化规律

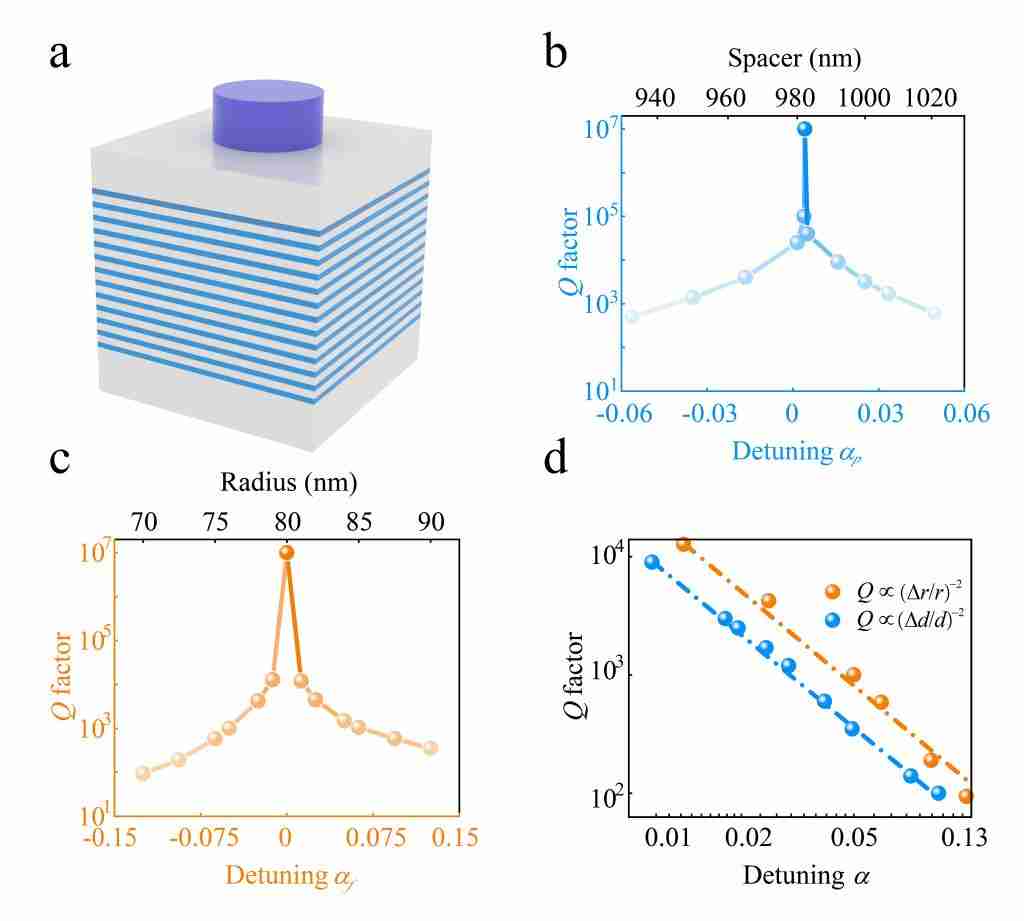

该团队构建了一个层间耦合谐振子模型(图1a),推导出了FP-BICs的Q因子与相位失谐、频率失谐以及非辐射衰减率之间的定量关系(图1b, 1d),实现了对FP-BICs谐振的精准调控(图1c)。 研究人员利用超表面和多层膜构建的多层膜超表面结构(图2a)验证了理论模型。通过改变间隔层厚度模拟相位失谐(图2b),改变超表面单元半径模拟频率失谐(图2c),实验结果与理论预测高度吻合(图2d)。

图2. 基于多层膜超表面的Q因子实验验证

实验中,研究团队还验证了频率失谐对准FP-BIC谐振频率和Q因子的影响,测得最大Q因子高达610。该研究首次阐明了FP-BICs Q因子与结构参数间的内在联系,为FP-BICs共振的定向设计提供了理论指导,并为BICs的研究提供了新的视角,有望推动相关领域的新应用。

论文共同第一作者为同济大学博士研究生饶晓峰、何涛助理教授、博士研究生李程峰;共同通讯作者为同济大学何涛助理教授、中国计量科学研究院屈继峰研究员、同济大学程鑫彬教授。其他主要贡献者包括钮信尚、冯超、董思禹、朱静远、魏泽勇、施宇智和王占山等。

今天关于《同济大学团队研究成果登《应用物理评论》,揭秘法布里-珀罗束缚态》的内容介绍就到此结束,如果有什么疑问或者建议,可以在golang学习网公众号下多多回复交流;文中若有不正之处,也希望回复留言以告知!

-

501 收藏

-

501 收藏

-

501 收藏

-

501 收藏

-

501 收藏

-

276 收藏

-

171 收藏

-

118 收藏

-

339 收藏

-

403 收藏

-

147 收藏

-

468 收藏

-

263 收藏

-

424 收藏

-

488 收藏

-

347 收藏

-

175 收藏

-

- 前端进阶之JavaScript设计模式

- 设计模式是开发人员在软件开发过程中面临一般问题时的解决方案,代表了最佳的实践。本课程的主打内容包括JS常见设计模式以及具体应用场景,打造一站式知识长龙服务,适合有JS基础的同学学习。

- 立即学习 543次学习

-

- GO语言核心编程课程

- 本课程采用真实案例,全面具体可落地,从理论到实践,一步一步将GO核心编程技术、编程思想、底层实现融会贯通,使学习者贴近时代脉搏,做IT互联网时代的弄潮儿。

- 立即学习 516次学习

-

- 简单聊聊mysql8与网络通信

- 如有问题加微信:Le-studyg;在课程中,我们将首先介绍MySQL8的新特性,包括性能优化、安全增强、新数据类型等,帮助学生快速熟悉MySQL8的最新功能。接着,我们将深入解析MySQL的网络通信机制,包括协议、连接管理、数据传输等,让

- 立即学习 500次学习

-

- JavaScript正则表达式基础与实战

- 在任何一门编程语言中,正则表达式,都是一项重要的知识,它提供了高效的字符串匹配与捕获机制,可以极大的简化程序设计。

- 立即学习 487次学习

-

- 从零制作响应式网站—Grid布局

- 本系列教程将展示从零制作一个假想的网络科技公司官网,分为导航,轮播,关于我们,成功案例,服务流程,团队介绍,数据部分,公司动态,底部信息等内容区块。网站整体采用CSSGrid布局,支持响应式,有流畅过渡和展现动画。

- 立即学习 485次学习