张溢团队原位电镜揭示负电容畴动力学

时间:2025-07-06 20:18:44 337浏览 收藏

## 张溢团队原位电镜研究揭示负电容畴动力学机制,为低功耗器件设计提供新思路 传统晶体管小型化面临“功耗墙”挑战,负电容效应为降低功耗带来曙光。中山大学张溢团队创新性地结合原位透射电镜与脉冲测试技术,高时空分辨地观测到单层铁电体及铁电/介电异质结中的铁电畴翻转行为,揭示了负电容效应与畴动力学的内在联系。研究发现,铁电/介电异质结构展现出更强的负电容效应,极化翻转速度更快,回滞特性更小,有望用于开发高速、无回滞的超低功耗负电容器件。该成果为基于铁电畴动力学设计低功耗负电容器件提供了重要的理论依据,相关研究发表于《ACS Nano》并被选为封面文章。该研究的突破,将推动负电容效应在新型电子器件领域的应用,助力打破摩尔定律的限制。

随着传统晶体管不断小型化,“功耗墙”问题日益突出,难以突破,摩尔定律正面临失效的风险,亟需在器件结构和工作机制方面实现创新。铁电材料所具备的负电容效应有望打破玻尔兹曼电子分布带来的限制,为降低功耗提供新路径。然而,由于负电容效应具有瞬态性和不稳定性,其背后的铁电畴动力学机制尚不清楚,阻碍了该领域的深入研究。

中山大学物理学院、广东省磁电物性分析与器件重点实验室张溢副教授团队利用原位透射电子显微镜与脉冲测试技术相结合的高时空分辨表征手段(图1),揭示了单层铁电体及铁电/介电异质结薄膜中负电容效应与畴动力学之间的内在联系,为基于铁电畴动力学设计低功耗负电容器件提供了理论依据。

图1 利用高时空分辨表征技术观测负电容现象

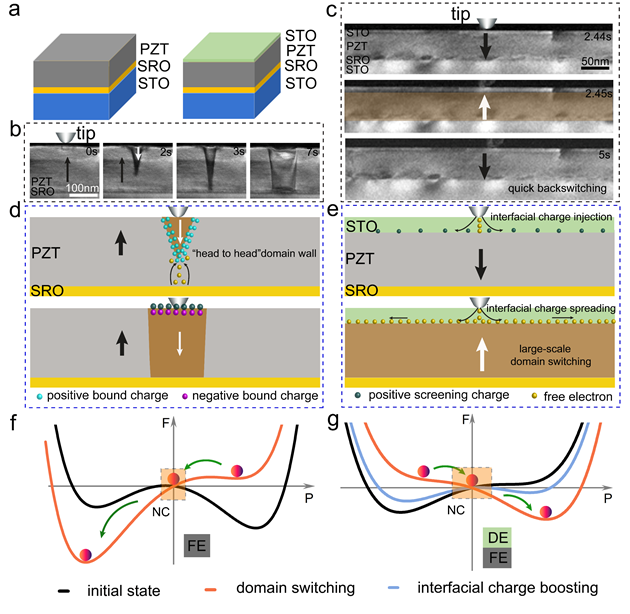

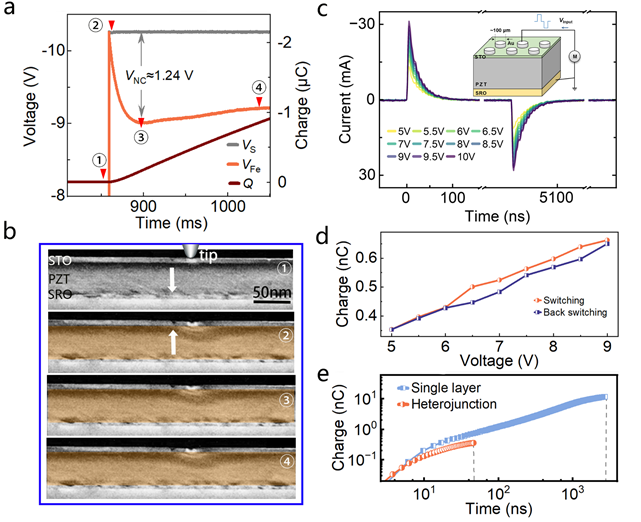

研究人员首先对单层铁电材料及其与介电材料组成的异质结构中的铁电畴翻转行为进行了研究。结果表明,单层铁电材料的畴翻转过程可分为形核、纵向扩展以及畴壁移动三个阶段(图2),其中形核和纵向扩展对负电容的贡献远大于畴壁运动。而在铁电/介电异质结构中,由于界面电荷的辅助作用,铁电畴呈现出快速且均匀的朗道式翻转模式,并展现出更强的负电容效应(图3)。结合宏观脉冲测试数据可知,铁电/介电异质结构的极化翻转速度比单层铁电材料快数十倍,同时表现出更高的负电容强度和更小的回滞特性。因此,这类材料体系有望用于开发高速、无回滞的超低功耗负电容器件。

图2 单层铁电与铁电/介电异质结薄膜中的铁电畴动态行为:(a) 结构示意图;(b、c) 分别为单层铁电和铁电/介电异质结中畴翻转过程;(d) 单层铁电中畴翻转引起的电荷注入示意图;(e) 异质结中界面电荷辅助极化翻转示意图;(f、g) 外加电场下能量势垒变化示意图。

图3 铁电/介电异质结中负电容效应与畴动力学的宏微观测量结果:(a) 瞬态电压降与积分电荷曲线;(b) 不同时间点的TEM暗场图像;(c、d) 异质结电容器的极化翻转电流曲线与回滞特性(宏观脉冲测试);(e) 单层铁电与异质结电容器极化翻转速率对比。

相关研究成果于2025年6月9日以“Direct Observation of Ferroelectric Domain Switching Dynamics Under Negative Capacitance Conditions via In Situ Transmission Electron Microscope”为题发表在国际著名期刊《ACS Nano》上,并被选为当期封面文章。中山大学为第一完成单位,物理学院、广东省磁电物性分析与器件重点实验室郑跃教授与张溢副教授为通讯作者,博士研究生吴祎玮和阳辉为共同第一作者。湖南科技大学谭丛兵副教授与中山大学陈伟津教授分别在实验与理论上提供了支持。本研究依托课题组自主搭建的高时空分辨原位透射电镜平台完成,此前相关技术成果已发表于《Nano Letters》(Nano Lett. 2024, 24:7424–7431),并申请中国国家发明专利2项(公开号:CN116678903A、CN118569328A)。该项目得到了国家自然科学基金、广东省磁电物性分析与器件重点实验室、广东省磁电物性基础学科研究中心及中山大学分析测试中心的资助。

今天关于《张溢团队原位电镜揭示负电容畴动力学》的内容介绍就到此结束,如果有什么疑问或者建议,可以在golang学习网公众号下多多回复交流;文中若有不正之处,也希望回复留言以告知!

-

501 收藏

-

501 收藏

-

501 收藏

-

501 收藏

-

501 收藏

-

312 收藏

-

426 收藏

-

123 收藏

-

452 收藏

-

174 收藏

-

363 收藏

-

490 收藏

-

481 收藏

-

226 收藏

-

304 收藏

-

363 收藏

-

280 收藏

-

- 前端进阶之JavaScript设计模式

- 设计模式是开发人员在软件开发过程中面临一般问题时的解决方案,代表了最佳的实践。本课程的主打内容包括JS常见设计模式以及具体应用场景,打造一站式知识长龙服务,适合有JS基础的同学学习。

- 立即学习 543次学习

-

- GO语言核心编程课程

- 本课程采用真实案例,全面具体可落地,从理论到实践,一步一步将GO核心编程技术、编程思想、底层实现融会贯通,使学习者贴近时代脉搏,做IT互联网时代的弄潮儿。

- 立即学习 516次学习

-

- 简单聊聊mysql8与网络通信

- 如有问题加微信:Le-studyg;在课程中,我们将首先介绍MySQL8的新特性,包括性能优化、安全增强、新数据类型等,帮助学生快速熟悉MySQL8的最新功能。接着,我们将深入解析MySQL的网络通信机制,包括协议、连接管理、数据传输等,让

- 立即学习 500次学习

-

- JavaScript正则表达式基础与实战

- 在任何一门编程语言中,正则表达式,都是一项重要的知识,它提供了高效的字符串匹配与捕获机制,可以极大的简化程序设计。

- 立即学习 487次学习

-

- 从零制作响应式网站—Grid布局

- 本系列教程将展示从零制作一个假想的网络科技公司官网,分为导航,轮播,关于我们,成功案例,服务流程,团队介绍,数据部分,公司动态,底部信息等内容区块。网站整体采用CSSGrid布局,支持响应式,有流畅过渡和展现动画。

- 立即学习 485次学习