西安交大锂二氧化碳电池研究突破

时间:2025-07-08 13:24:50 203浏览 收藏

对于一个科技周边开发者来说,牢固扎实的基础是十分重要的,golang学习网就来带大家一点点的掌握基础知识点。今天本篇文章带大家了解《西安交大锂二氧化碳电池研究获突破》,主要介绍了,希望对大家的知识积累有所帮助,快点收藏起来吧,否则需要时就找不到了!

化石能源的持续使用导致大气中CO2浓度快速上升,从而加剧了温室效应和海洋酸化等一系列生态问题。为了实现碳中和目标,迫切需要开发能够同时实现碳捕获与储能的先进技术。锂-二氧化碳(Li-CO)电池因其极高的理论能量密度(1876 Wh kg-1)以及对CO2的资源化利用能力,被视为适用于深海探测及外星基地等高CO2密闭环境的理想能源系统。研究发现,Li-CO2电池的电化学性能与其放电产物的物理化学特性密切相关。目前体系中存在三种主要反应路径:其中以Li2C2O4为最终产物的路径依赖于特定催化剂的引导;而无论是以Li2CO3和CO为主还是以LiCO和C为主的反应路径,均受限于Li2CO3的高化学稳定性。作为一种宽带隙绝缘体,Li2CO3不仅提高了电化学反应的热力学能垒,其高度结晶且致密的结构也严重阻碍了CO2ER的动力学过程。因此,如何通过催化剂设计调控Li2CO3的晶体生长行为,促使其形成非晶态或低晶态结构,成为突破CO2RR/CO2ER双重反应动力学瓶颈的关键。

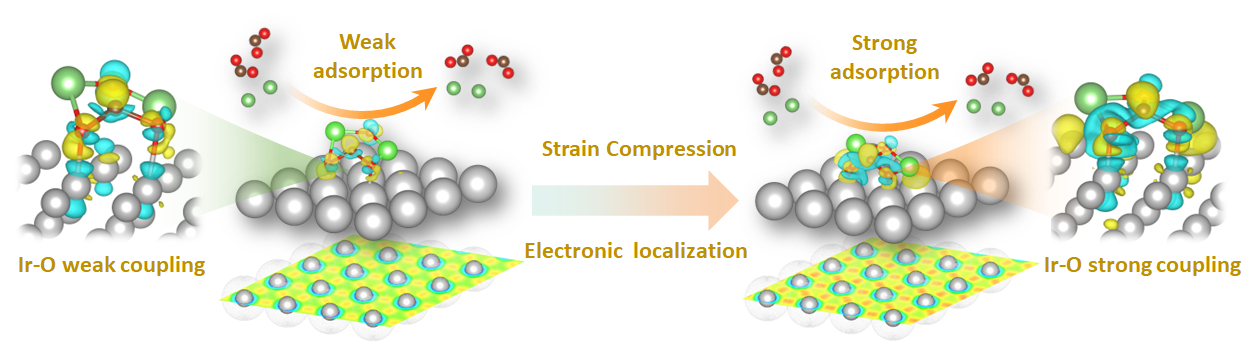

为解决这一难题,西安交通大学化学学院丁书江教授与杨国锐副教授团队提出了一种基于晶格压缩策略的新方法。该方法通过增强电子局域化效应加速CORR反应,进而强化Ir-O耦合,诱导生成低结晶度的Li2CO3产物,从而优化CO2ER过程。该策略使Li-CO电池实现了超低过电位(0.33 V)和高达~88.7%的能量效率,并在运行超过1100小时后仍保持3.3 V的稳定充电电压,这是目前文献报道中的最佳性能表现。通过多种原位与非原位表征手段结合理论计算,研究团队揭示出晶格压缩引发配位环境变化,增强了电子局域化效应,加快了催化剂表面附近Li+的迁移速率,使其更迅速地参与CO2还原反应。进一步加强的Ir-O耦合作用则调控了Li2CO3分子的对称性,降低了其结晶度,从而促进其高效分解。

该项研究成果以《晶格压缩驱动的电子局域化与Ir-O耦合作用协同实现超低过电位Li-CO电池》(Lattice Compression-Driven Electron Localization and Ir-O Coupling Synergistically Enable Ultralow Overpotential Li-CO Batteries)为题发表在国际顶级化学期刊《德国应用化学》(Angewandte Chemie International Edition)上。西安交通大学化学学院为第一通讯单位,硕士生肖纪元为论文第一作者,丁书江教授与杨国锐副教授为共同通讯作者。本研究得到了国家自然科学基金、山东省重点研发计划及云南省新能源材料创新联合体项目的支持,相关材料表征与测试工作得到了西安交通大学分析测试共享中心的协助。

以上就是《西安交大锂二氧化碳电池研究突破》的详细内容,更多关于锂二氧化碳电池,晶格压缩,超低过电位,Li2CO3,CO2资源化利用的资料请关注golang学习网公众号!

-

501 收藏

-

501 收藏

-

501 收藏

-

501 收藏

-

501 收藏

-

276 收藏

-

171 收藏

-

118 收藏

-

339 收藏

-

403 收藏

-

147 收藏

-

468 收藏

-

263 收藏

-

424 收藏

-

488 收藏

-

347 收藏

-

175 收藏

-

- 前端进阶之JavaScript设计模式

- 设计模式是开发人员在软件开发过程中面临一般问题时的解决方案,代表了最佳的实践。本课程的主打内容包括JS常见设计模式以及具体应用场景,打造一站式知识长龙服务,适合有JS基础的同学学习。

- 立即学习 543次学习

-

- GO语言核心编程课程

- 本课程采用真实案例,全面具体可落地,从理论到实践,一步一步将GO核心编程技术、编程思想、底层实现融会贯通,使学习者贴近时代脉搏,做IT互联网时代的弄潮儿。

- 立即学习 516次学习

-

- 简单聊聊mysql8与网络通信

- 如有问题加微信:Le-studyg;在课程中,我们将首先介绍MySQL8的新特性,包括性能优化、安全增强、新数据类型等,帮助学生快速熟悉MySQL8的最新功能。接着,我们将深入解析MySQL的网络通信机制,包括协议、连接管理、数据传输等,让

- 立即学习 500次学习

-

- JavaScript正则表达式基础与实战

- 在任何一门编程语言中,正则表达式,都是一项重要的知识,它提供了高效的字符串匹配与捕获机制,可以极大的简化程序设计。

- 立即学习 487次学习

-

- 从零制作响应式网站—Grid布局

- 本系列教程将展示从零制作一个假想的网络科技公司官网,分为导航,轮播,关于我们,成功案例,服务流程,团队介绍,数据部分,公司动态,底部信息等内容区块。网站整体采用CSSGrid布局,支持响应式,有流畅过渡和展现动画。

- 立即学习 485次学习