沈健何攀团队发现零磁场非线性能斯特效应

时间:2025-07-09 17:18:39 437浏览 收藏

**复旦大学沈健/何攀团队《Nature Nanotechnology》发表重要成果:首次发现零磁场非线性能斯特效应** 复旦大学沈健/何攀课题组近日在能斯特效应研究中取得突破性进展,首次在ABA堆垛三层石墨烯中观测到零磁场下的非线性能斯特效应。该研究成果发表于《Nature Nanotechnology》,为热电能量转换开辟新路径。传统能斯特效应依赖磁场或磁性材料,限制了其微型化应用。该团队通过创新实验方法,在无需磁场条件下实现了显著的非线性能斯特效应,其等效能斯特系数远超传统磁性材料。此项研究不仅验证了理论预测,更展示了非线性热电响应在能量收集和制冷技术领域的巨大潜力,为未来高性能热电器件的设计提供了新思路。该发现有望推动能源回收和制冷技术的发展,为热电领域带来新的理论与实验突破。

近日,复旦大学微纳电子器件与量子计算机研究院沈健/何攀课题组在能斯特效应的非线性响应研究方面取得重要进展。相关研究成果以“Nonlinear Nernst effect in trilayer graphene at zero magnetic field”为题,于2025年6月23日发表在《Nature Nanotechnology》期刊上。

能斯特效应是一种重要的热电现象,表现为在材料中施加温度梯度时会产生横向电压。该效应不仅在基础物理研究中具有重要意义,也在热电能量转换应用中展现出广阔前景。传统的能斯特效应通常需要外加磁场或依赖磁性材料来破坏时间反演对称性,这在一定程度上限制了其在微型化和电路集成中的实际应用。近年来,理论上预测了一种无需磁场或磁性材料即可实现的非线性能斯特效应,但此前尚未有实验成功验证这一理论。

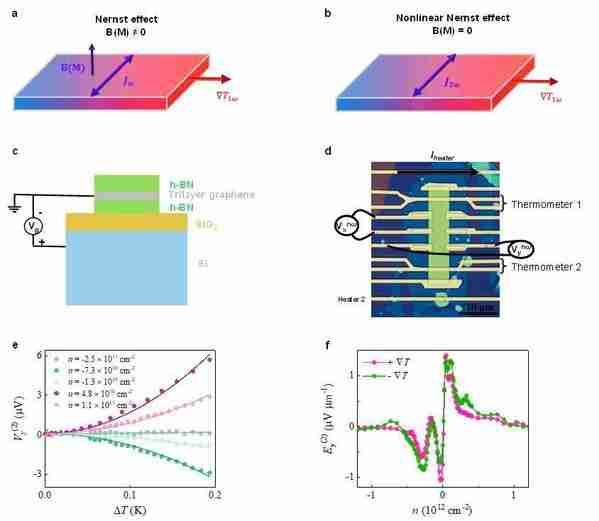

在此背景下,沈健/何攀课题组通过对ABA堆垛结构的三层石墨烯进行实验研究,首次在零磁场条件下观测到了显著的非线性能斯特效应。研究人员采用交变温度梯度下的电学谐波测量方法,在低于12开尔文的温度下检测到该效应。实验发现,该效应与温度梯度呈二次关系,并在能带电荷中性点附近明显增强,其等效能斯特系数高达300微伏/开尔文,远高于传统磁性材料中的最高值。此外,当温度梯度方向反转时,所产生的电场方向保持不变,符合二阶非线性响应的理论预期。

为进一步揭示其物理机制,该团队与复旦大学理论物理与信息科学交叉中心谢心澄院士/江华教授团队合作,建立了非线性能斯特效应与线性塞贝克效应之间的标度关系,确认斜散射机制在高迁移率材料中起主导作用。这项成果不仅验证了理论预测,也为开发基于非线性热电响应的能量收集与制冷技术提供了新思路。

该研究成果展示了非线性能斯特效应在热电转换中的巨大潜力。相比传统线性能斯特效应,它无需外加磁场和磁性材料,突破了磁场对器件微型化和集成化的限制。同时,三层石墨烯中表现出的超高能斯特系数表明,基于该效应的热电器件在效率和性能方面具备优势。研究人员指出,这种非线性能斯特效应有望在更多非中心对称材料中实现,并可在空间和时间变化的温度梯度下工作,甚至可能适用于室温环境。这一发现为未来高性能热电材料和器件的设计开辟了新的路径,有望推动能源回收和制冷技术的发展。

研究团队表示,下一步将重点探索在更高温度下实现非线性能斯特效应的可能性,并通过优化材料性能提升其实际应用价值。同时,他们还将研究如何利用磁场调控该效应,并探索不同机制下的非线性能斯特效应,以拓展其在多种应用场景中的潜力。这些研究将为热电领域带来新的理论与实验突破,为新型高效热电器件的研发提供坚实的科学基础和技术支撑。

本论文的共同第一作者为复旦大学博士生刘昊、李静如及博士后张志帆。共同通讯作者为何攀青年研究员、江华教授和沈健教授。该项目得到了科技部重点研发计划、国家自然科学基金以及上海市面上项目的资助。

图:在ABA三层石墨烯中观测零磁场下的非线性能斯特效应。a,传统线性能斯特效应的示意图。B为磁场,M代表磁性材料中的磁化强度。b,非线性能斯特效应的示意图。其特征是不需要外加磁场和磁性材料。c,放置在硅片上的h-BN封装的三层石墨烯结构示意图。d,热电效应测量器件的光学显微镜照片。e,不同载流子浓度下非线性能斯特电压随温度梯度的变化数据。f,在正反温度梯度下非线性能斯特效应产生的电场随载流子浓度的变化数据。

理论要掌握,实操不能落!以上关于《沈健何攀团队发现零磁场非线性能斯特效应》的详细介绍,大家都掌握了吧!如果想要继续提升自己的能力,那么就来关注golang学习网公众号吧!

-

501 收藏

-

501 收藏

-

501 收藏

-

501 收藏

-

501 收藏

-

359 收藏

-

501 收藏

-

110 收藏

-

100 收藏

-

261 收藏

-

131 收藏

-

192 收藏

-

305 收藏

-

386 收藏

-

169 收藏

-

323 收藏

-

134 收藏

-

- 前端进阶之JavaScript设计模式

- 设计模式是开发人员在软件开发过程中面临一般问题时的解决方案,代表了最佳的实践。本课程的主打内容包括JS常见设计模式以及具体应用场景,打造一站式知识长龙服务,适合有JS基础的同学学习。

- 立即学习 543次学习

-

- GO语言核心编程课程

- 本课程采用真实案例,全面具体可落地,从理论到实践,一步一步将GO核心编程技术、编程思想、底层实现融会贯通,使学习者贴近时代脉搏,做IT互联网时代的弄潮儿。

- 立即学习 516次学习

-

- 简单聊聊mysql8与网络通信

- 如有问题加微信:Le-studyg;在课程中,我们将首先介绍MySQL8的新特性,包括性能优化、安全增强、新数据类型等,帮助学生快速熟悉MySQL8的最新功能。接着,我们将深入解析MySQL的网络通信机制,包括协议、连接管理、数据传输等,让

- 立即学习 500次学习

-

- JavaScript正则表达式基础与实战

- 在任何一门编程语言中,正则表达式,都是一项重要的知识,它提供了高效的字符串匹配与捕获机制,可以极大的简化程序设计。

- 立即学习 487次学习

-

- 从零制作响应式网站—Grid布局

- 本系列教程将展示从零制作一个假想的网络科技公司官网,分为导航,轮播,关于我们,成功案例,服务流程,团队介绍,数据部分,公司动态,底部信息等内容区块。网站整体采用CSSGrid布局,支持响应式,有流畅过渡和展现动画。

- 立即学习 485次学习