个人电脑进入“AI时代”,老机型该如何“自救”?

来源:搜狐

时间:2023-05-25 15:21:33 354浏览 收藏

今天golang学习网给大家带来了《个人电脑进入“AI时代”,老机型该如何“自救”?》,其中涉及到的知识点包括等等,无论你是小白还是老手,都适合看一看哦~有好的建议也欢迎大家在评论留言,若是看完有所收获,也希望大家能多多点赞支持呀!一起加油学习~

此前在2019年第四季度,当Intel面临着来自AMD“线程撕裂者”的竞争压力时,他们推出了基于Cascade Lake-X架构的酷睿X 109xx系列处理器作为回应。

现在提到这个产品线,许多朋友首先想到的可能会是它毫无建树的14nm制程、进步很小的性能,以及即便大幅降价(几乎是直接砍半)后市场竞争力都略显不足的“性价比”。但可能大家没有注意到的是,Cascade Lake-X还是史上首款配备了DLBoost指令集的处理器架构。换句话来说,它是面向普通消费者的PC CPU中第一批原生加速AI应用程序的支持者。

随着Intel的大力推动,PC处理器领域中的“AI算力”得以迅速提升。自第11代酷睿系列开始,Intel的移动和台式CPU都已添加了AI加速指令集,其内置的核显也同样支持。也正是从那个时候开始,诸如“AI麦克风降噪”、“AI摄像头识别”、“AI视频超分”之类的功能,开始大量出现在PC上。

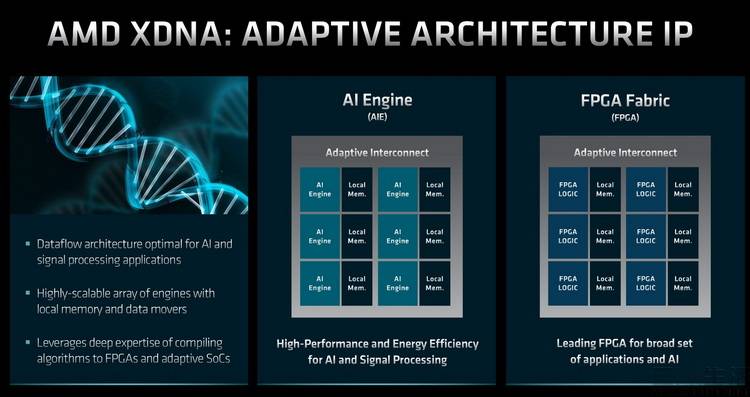

随后在2023年,AMD也顺应“PC AI处理器”的浪潮,首次在锐龙7000系移动版的7x40系列中,加入了自家的FPGA加速器单元(AMD称之为XDNA核心),使得这部分CPU也具备了原生AI加速计算的能力。

不久前在接受采访时,AMD客户渠道业务副总裁兼总经理David McAfee还透露,他们可能会在两三年内将AI加速器的功能普及到更多的锐龙CPU、特别是台式机以及工作站(线程撕裂者)产品线中。在这些CPU上,原生的AI加速能力将不仅可以用于执行(第三方)AI应用,甚至能用于来改善CPU本身的频率响应速度,以及多核之间的任务分配等。

再加上已经有消息显示,微软方面大概率将会在Windows 12中,开始推广基于AI的交互体验、智慧响应,以及性能调度功能。也就是说,从第10代酷睿X开始的Intel CPU,以及锐龙7x40系列或以后的AMD处理器,届时都有可能会迎来一轮“打鸡血”式的性能和体验提升。如果使用不支持AI加速或更老的处理器,可能会无法充分体验新系统的吸引力,或在体验上有所不足。

如此一来,对于届时可能依然还在使用老电脑的用户来说,他们有没有什么办法可以在不升级平台、不更换CPU的前提下,缩小或者是消除这种差距呢?

其实是有办法的。比如说我们在前文中就曾提及,Intel的核显从11代开始也可以支持AI加速计算,因此老平台就可以用一块廉价的Xe Max独显(或者是届时的低端ARC独显),插在主板上作为“AI加速器”来使用。此外,它们具备额外的视频编解码加速效果,总体来看,性价比也极高。

在这里我们推荐Intel的低端独显,是因为它们可以完美兼容Intel自家的AI指令集,而Intel方面因为在PC AI方面布局较早,因此届时大概率也会被新的操作系统、新的软件更好兼容。但有没有可能NVIDIA或AMD的较新型号游戏显卡,到了Windows 12里也可以被用于AI加速呢?考虑到它们普遍适配了微软的机器学习API,所以这是完全有可能的。因此单纯升级显卡,也可能会是老电脑适配未来操作系统和应用程序的方式之一。

当然,有的朋友可能会说,我的电脑没位置再插额外的AI加速卡,直接换游戏显卡又觉得太贵,那么有没有更省钱的方式呢?其实还真有。

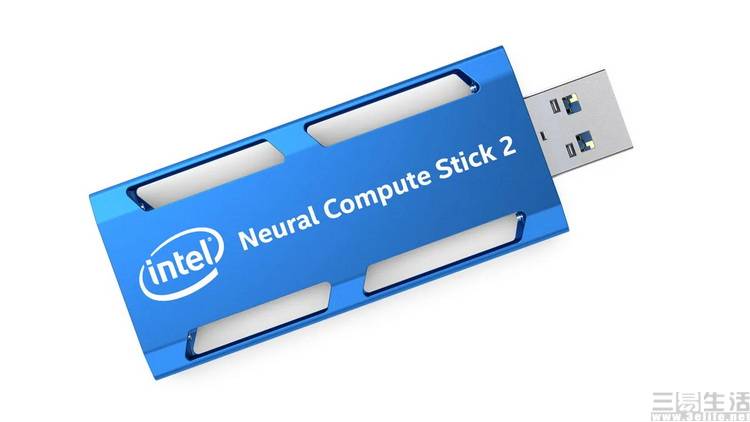

因为可能很多朋友不知道的是,Windows 11其实就已经原生适配了一些“AI加速棒”,它们的价格通常也极其低廉,而且只需要有USB接口就能使用,甚至不需要安装驱动。也许微软采取这种行动是为了降低更多电脑进入“AI时代”的门槛。只有在更多的电脑和用户都拥有可执行人工智能代码的硬件的情况下,才能促进人工智能生态在个人电脑领域的普及。

【本文图片来自网络】

本篇关于《个人电脑进入“AI时代”,老机型该如何“自救”?》的介绍就到此结束啦,但是学无止境,想要了解学习更多关于科技周边的相关知识,请关注golang学习网公众号!

-

501 收藏

-

501 收藏

-

501 收藏

-

501 收藏

-

501 收藏

-

325 收藏

-

311 收藏

-

291 收藏

-

153 收藏

-

125 收藏

-

472 收藏

-

280 收藏

-

333 收藏

-

199 收藏

-

492 收藏

-

131 收藏

-

280 收藏

-

- 前端进阶之JavaScript设计模式

- 设计模式是开发人员在软件开发过程中面临一般问题时的解决方案,代表了最佳的实践。本课程的主打内容包括JS常见设计模式以及具体应用场景,打造一站式知识长龙服务,适合有JS基础的同学学习。

- 立即学习 543次学习

-

- GO语言核心编程课程

- 本课程采用真实案例,全面具体可落地,从理论到实践,一步一步将GO核心编程技术、编程思想、底层实现融会贯通,使学习者贴近时代脉搏,做IT互联网时代的弄潮儿。

- 立即学习 516次学习

-

- 简单聊聊mysql8与网络通信

- 如有问题加微信:Le-studyg;在课程中,我们将首先介绍MySQL8的新特性,包括性能优化、安全增强、新数据类型等,帮助学生快速熟悉MySQL8的最新功能。接着,我们将深入解析MySQL的网络通信机制,包括协议、连接管理、数据传输等,让

- 立即学习 500次学习

-

- JavaScript正则表达式基础与实战

- 在任何一门编程语言中,正则表达式,都是一项重要的知识,它提供了高效的字符串匹配与捕获机制,可以极大的简化程序设计。

- 立即学习 487次学习

-

- 从零制作响应式网站—Grid布局

- 本系列教程将展示从零制作一个假想的网络科技公司官网,分为导航,轮播,关于我们,成功案例,服务流程,团队介绍,数据部分,公司动态,底部信息等内容区块。网站整体采用CSSGrid布局,支持响应式,有流畅过渡和展现动画。

- 立即学习 485次学习